トップアスリートたちが異口同音に語る「ボールが止まって見える」あるいは「周囲の音が消え、自分と標的だけが世界に残る」といった極限の集中状態、すなわちゾーン(フロー)現象。この神秘的な体験は、長らく精神論や経験則の範疇で語られてきましたが、近年のスポーツ科学と神経心理学の進展は、その入り口が「眼球運動」という極めて物理的かつ神経的なプロセスに深く根ざしていることを明らかにしています。特に、時速150キロメートルを超える剛速球をコンマ数秒で裁く野球という競技において、眼球運動は単なる視覚情報の入力装置に留まらず、脳内の情報処理を最適化し、身体を自動操縦モードへと切り替えるためのトリガーとして機能しているのです。

ゾーン状態の科学的基盤を読み解く上で、まず避けて通れないのがミハイ・チクセントミハイが提唱したフロー理論と、それを支える神経化学的ダイナミズムです。フロー状態においては、報酬系を司るドーパミンと、覚醒や注意を制御するノルアドレナリンが絶妙なバランスで分泌され、脳内は過不足のない「覚醒の黄金律」に包まれます。この時、興味深いことに、眼球運動を制御する神経回路はこの報酬系ネットワークと密接にリンクしており、適切な視線制御が行われることで、脳は「今、ここ」の課題に対して最適なリソース配分を開始します。

人間の眼球運動は、標的に視線を素早く飛ばすサッカード、動く物体を滑らかに追うパースピット、視点を一点に留める固定、そして物体の奥行きを捉える輻輳という4つの機構で構成されています。機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いた研究によれば、ゾーンに近い状態にある選手の脳内では、視覚野(V1-V5)と前頭眼野(FEF)が高度に同期していることが確認されています。これは、目から入った情報が前頭葉での「雑念」を介さずに、ダイレクトに運動指令へと変換されていることを示唆しています。つまり、眼球運動の精度を高めることは、脳内のワーキングメモリを解放し、無意識下での超高速処理を可能にする「高速道路」を敷設することと同義なのです。

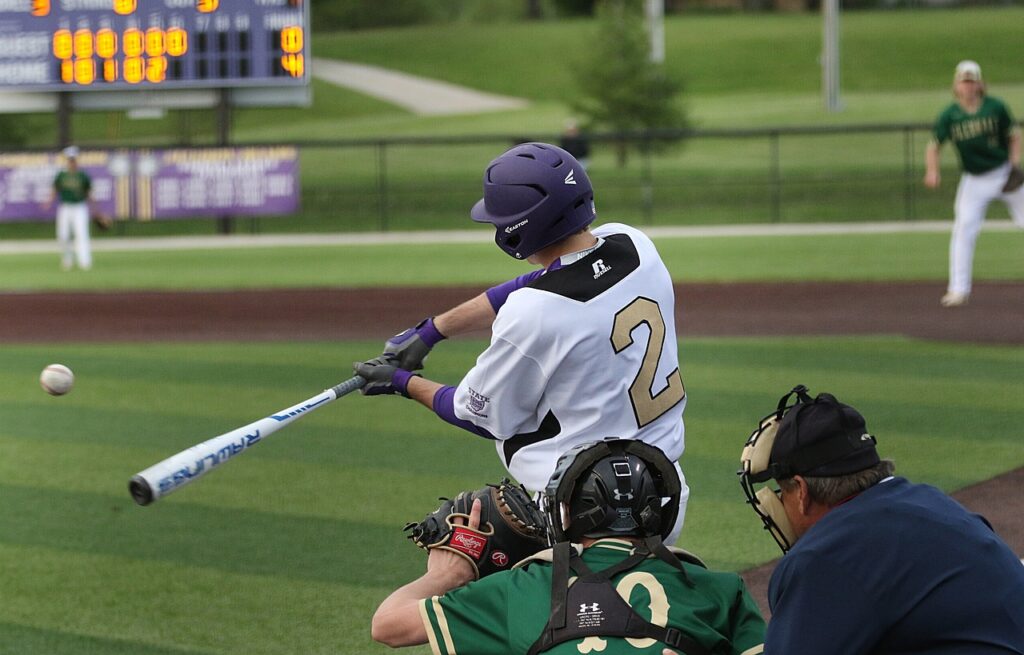

野球の打撃という特殊な状況に目を向けると、眼球運動の重要性はさらに浮き彫りになります。投手が放ったボールが打者に届くまでの時間はわずか0.4秒程度ですが、人間の眼が動く物体を滑らかに追い続けられる限界(パースピット限界)は角速度にして秒間約30度程度に過ぎません。プロレベルの投球を最後まで「目で追う」ことは物理的に不可能なのです。ここで鍵となるのが、中本ら(Nakamoto et al.)の研究でも指摘されている「予測的サッカード」です。熟練した打者は、投球リリース直後のわずかな情報から軌道を予測し、視線をあらかじめインパクトポイント付近へと跳躍させます。この「視線のジャンプ」こそが、脳内に安定した空間座標を作り出し、視覚野のMT/MST野における運動視処理を加速させるのです。

優れた打者が備えるこの「RM(Recognition Movement)」と呼ばれる能力は、視覚情報が欠落する空白時間を脳内補完で埋める高度なシミュレーション能力に基づいています。ゾーンに入った選手が「ボールの縫い目が見える」と感じるのは、実際に視細胞が強化されたわけではなく、この予測モデルと実際の視覚入力の誤差が極限までゼロに近づき、脳が「確信」を持って情報を処理している結果に他なりません。一方で、投手側においては、ゾーン状態にある時ほど「眼球固定」の時間が長くなる傾向があります。これは、余計な視覚的探索を排除し、ターゲットに対するトップダウン的な注意が完全に確立されている証拠であり、心理学で言うところの「クワイエット・アイ(Quiet Eye)」現象とも深く関連しています。

守備や走塁においても、眼球運動はパフォーマンスの質を左右します。例えば外野手が大きなフライを追う際、パースピットとサッカードを連続的に組み合わせることで、空間内の自己位置とボールの相対距離を常に計算し続けています。フロー状態における視野は、周囲の雑音を遮断する「トンネルビジョン」へと移行しますが、これは単なる視野狭窄ではなく、必要な情報に対して脳の全リソースを集中させる高度な適応戦略です。脳波分析を行うと、こうした状態の選手からはα波の増幅が見られ、眼球運動の安定が精神的な静寂を担保している様子が観察されます。

眼球運動がゾーンを誘導する神経メカニズムには、非常に興味深い「ブランク効果」という現象が介在しています。サッカードが行われる瞬間、脳は一時的に視覚入力を抑制し、情報の断絶を防いでいます。この機能が適切に働くことで、脳は不要な視覚的ノイズをブロックし、中心窩(網膜の中心部)で捉えた最も解像度の高い情報だけを抽出できるようになります。さらに、小脳や基底核がこの眼球運動から得られたフィードバックをもとに運動予測モデルを更新し続けることで、動作の誤差が減少し、成功体験に伴うドーパミンの放出がフロー状態をさらに持続させるという正のループが形成されるのです。

では、このような「ゾーンの入り口」としての眼球機能を、いかにして鍛え、実戦で活用すべきでしょうか。現代のスポーツトレーニングにおいて、視機能の強化は筋力トレーニングと同等の重みを持って語られ始めています。例えば、2メートル離れた2つの標的を極めて短時間で交互に注視するサッカード強化ドリルは、打者が投手のリリースポイントからストライクゾーンへと視線を移す際の「視覚-運動変換」のキレを鋭くします。また、ストロボライトを用いたトレーニングは、断片的な視覚情報から全体像を再構築する脳の補完能力を強制的に高め、実戦における「ボール保持時間」を感覚的に引き延ばす効果をもたらします。

さらに、輻輳(寄り目)と開散(遠くを見る動き)を高速で繰り返す近遠切替訓練は、投球の奥行きを正確に捉えるための睫毛体筋の柔軟性を養い、タイミングの微調整能力を飛躍的に向上させます。打席に入る前のルーチンとして、特定のポイントに視線を固定し深呼吸を行うことも、神経学的にはFEFを活性化させ、脳を「探索モード」から「実行モード」へと切り替える有効な手段となります。これらのトレーニングを継続することで、非共同性眼球運動の速度が向上し、ジュニア層からプロレベルに至るまで、動体視力や瞬間視といった「視機能8要素」に劇的な改善が見られることが多くの臨床データで裏付けられています。

結局のところ、ゾーンとは天から降ってくる幸運ではなく、適切な視覚制御とそれに応答する神経系の高度な対話の結果なのです。眼球という小さな器官を戦略的に操る知恵こそが、100分の1秒を争う過酷なダイヤモンドの上で、アスリートを「無敵の静寂」へと導く唯一の鍵となるでしょう。私たちは視線の先に、単なるボールの軌道ではなく、自身の脳が持つ無限のポテンシャルを見出しているのかもしれません。

コメント