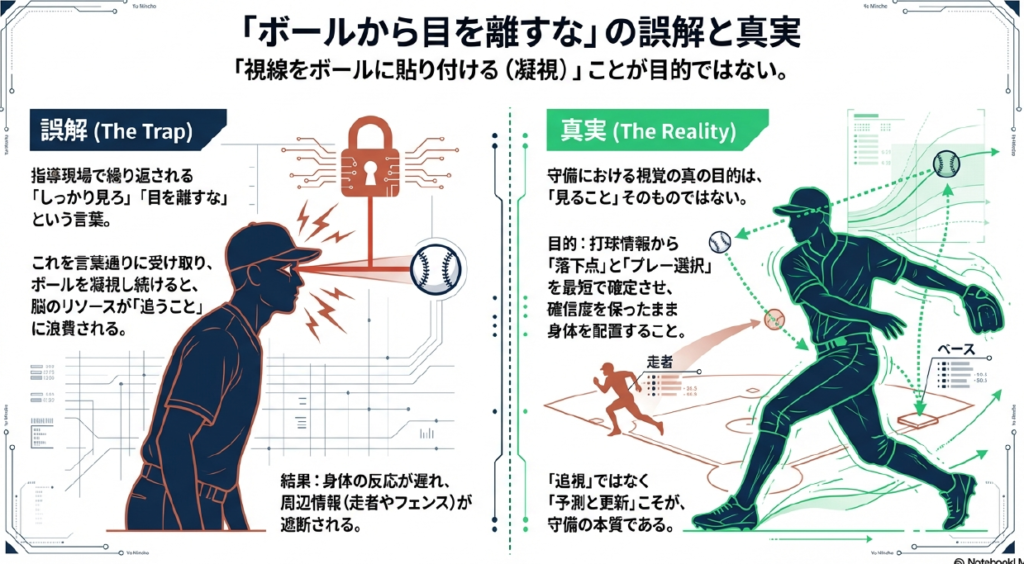

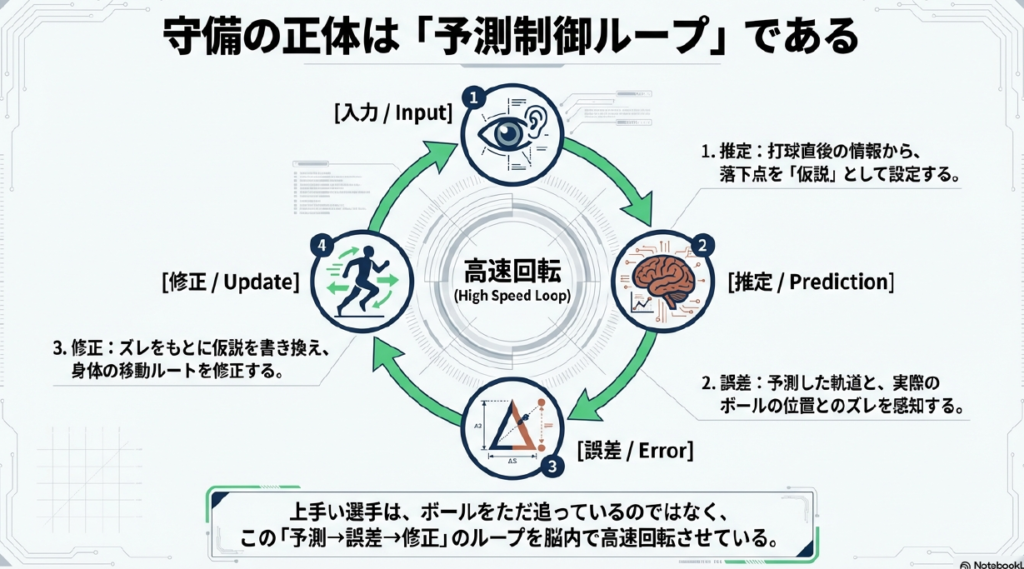

守備でよく言われる「ボールを見ろ」は、言葉としては正しいのに、解釈を誤るとパフォーマンスを落とします。なぜなら守備では、視線をボールに“貼り付ける”こと自体が目的ではなく、打球の情報から落下点とプレー選択を最短で確定し、その確信度を保ったまま身体を配置し、最後の瞬間に捕球面を正確に合わせることが目的だからです。言い換えるなら、守備の視覚は「追視」ではなく「予測と更新」を中核にした制御系です。打球直後から捕球まで、脳は推定(予測)→誤差(ズレ)→修正(更新)を高速で回し続けます。このループがうまく回っている選手ほど、見えている景色は“ボールだけ”ではなく、ボールを軸にフィールド全体が同時に立ち上がっているはずです。

まず打球直後の数百ミリ秒で起きていることを、感覚入力の側から整理します。ボールが視野に入る前から、打球音、打球角、打球速度、スピンを匂わせる回転の見え方、打者のスイング軌道、打球の初速の立ち上がり方など、複数の手がかりが「この打球はどの種類で、どこに落ちる確率が高いか」を粗く決めます。ここで重要なのは、予測が一度で当たる必要はないという点です。むしろ優れた守備者は、初期予測を“仮説”として素早く置き、次の情報が入るたびに仮説を更新し、最終的に捕球点へ収束させます。これは制御工学で言えば、内部モデルを持った視覚ベースの予測制御に近い振る舞いです。初期条件が少し狂っても、更新が速ければ破綻しません。逆に「とにかくボールを凝視して追いかける」タイプは、更新の設計が弱く、追視そのものに資源を使いすぎて、結果として初動が遅れたり、走行ルートが非効率になったりします。

次に、収束機能と深視力の話を、守備の“推定誤差”の問題として見直します。落下点の推定は、距離・高さ・時間の同時推定であり、しかも走りながら行われます。両眼視による奥行き情報は近距離で強い一方、外野フライのような遠距離では両眼視差が弱くなり、視覚は他の手がかり(ボールの角速度変化、視野内での上昇・下降の速度、背景との相対運動、地平線との関係など)に依存します。つまり「深視力が良い=外野守備が上手い」と単純には結びません。ただし、終盤の捕球局面では話が変わります。捕球の直前は距離が急速に縮み、両眼視差が効きやすくなるので、収束の精度とタイミングが、グラブ位置の微調整や最後の半歩の質に効いてきます。守備が上手い選手は、遠距離では“予測を崩さない視線運用”で走り、近距離で“収束と手の制御”を強く使って仕上げる。視機能を活かす局面がフェーズで違うという視点が大切です。

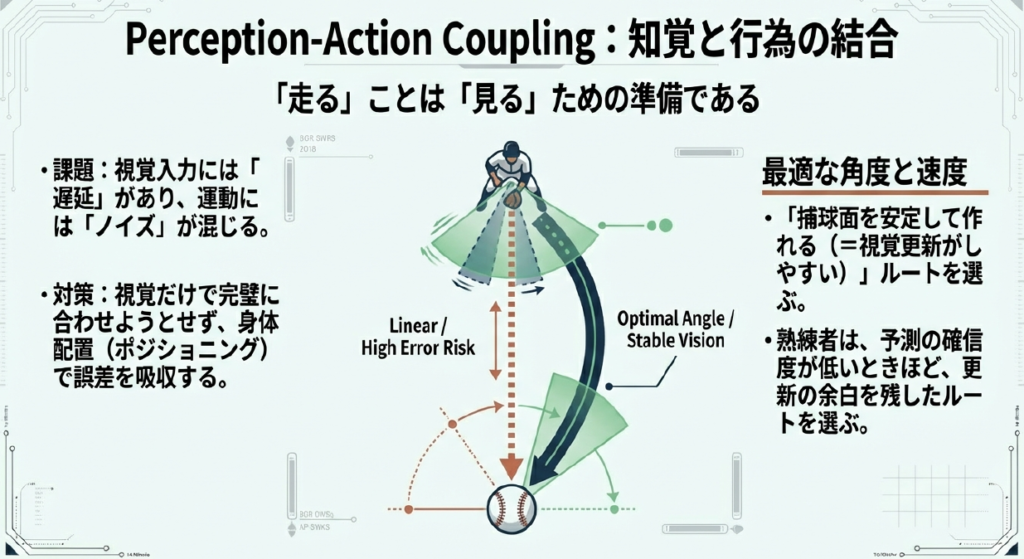

走りながらの追従眼球運動も、単に「目で追う」というより、前庭系と体幹制御の協調で成立します。身体が加速・減速・方向転換をすると、頭部は揺れます。その揺れを抑えないと、網膜像がブレて、ボール軌道の微妙な変化が読めません。そこで前庭動眼反射が働き、頭の動きを打ち消すように眼球が反対方向へ回転して、視線を安定させます。ここに頸部の固有感覚や体幹の剛性調整が加わり、走行中でも視線の“基準座標”を保ちます。守備がうまい選手ほど、走っているのに視線が落ち着いて見えるのは、眼の能力というより、頭部の揺れを小さくする運動制御と、揺れても見えるように補償する前庭―動眼系の協調ができているからです。逆に走り方が荒い選手は、視線が不安定になり、ボールの「減速パターン」や「回転のクセ」を読む余裕が失われ、最後で合わせにいく捕球になりやすい。守備の視覚は、身体の運動学と分離できません。

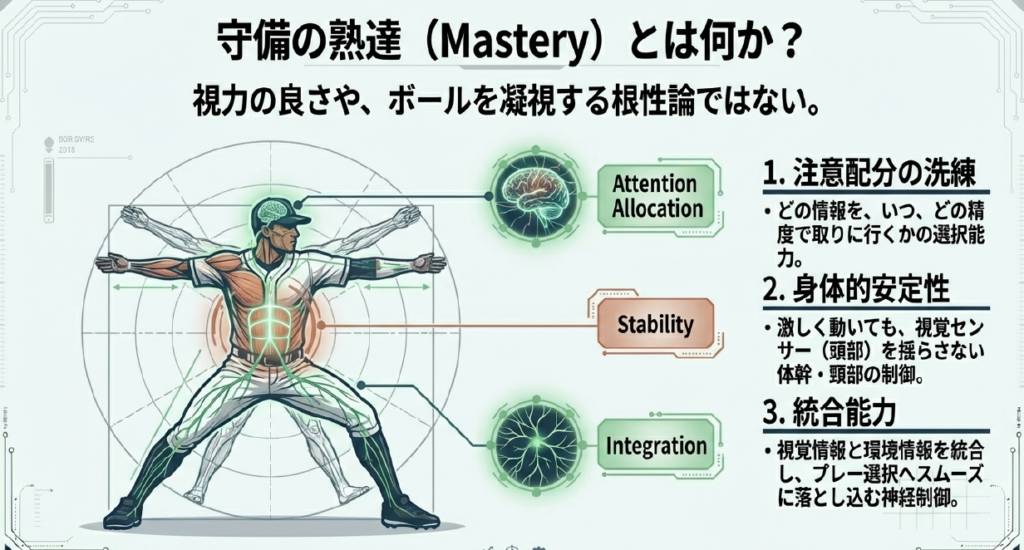

そして本題である「ボールだけを見る」ことの落とし穴は、注意資源の配分にあります。内野でも外野でも、プレー中は味方、走者、ベース、フェンス、芝の起伏、風、日差しといった環境情報が意思決定に直結します。周辺視は解像度こそ低いものの、動きの検出や空間配置の把握に強く、注意を一点に固定しすぎないことで、ボールの追視を維持しつつ周辺環境の変化を拾えます。ここで重要なのは「視野を広く使う=ぼんやり見る」ではないという点です。優れた守備者は、中心視はボールの“更新に必要な瞬間”だけを押さえ、その他の時間は周辺視と注意のスキャンで、ランナーの動きや味方の位置を統合します。視線の運用としては、常時ボールを凝視するより、短い注視と周辺視の組み合わせの方が合理的です。これは、どの情報に注意を割くかを選ぶ前頭前野系の制御と、空間注意を配分する頭頂葉ネットワークが関わる領域で、熟練者ほど「見ている量」ではなく「見るべきタイミングの選択」が洗練されます。

さらに深堀りすると、守備の巧拙は perception–action coupling の“遅延とノイズ”の管理問題として捉えられます。視覚入力には遅れがあり、しかも走行や緊張でノイズが増えます。だから現場では、視覚だけで完璧に追うのではなく、予測で遅れを埋め、誤差が出たら更新で修正し、最後は身体配置で吸収します。ここでの身体配置とは、捕球点に対して最短で入ることではなく、捕球面を安定して作れる速度と角度で入ることです。最短ルートで突っ込むと最後の微調整が難しくなり、視覚更新が追いつかず、ミスが増えます。熟練者は、初期予測の確信度が低いときほど、更新しやすい走行ルートと速度を選びます。つまり「見る」ことは、走り方の戦略そのものを含みます。

内野守備に引き寄せれば、打球直後の“超短潜時処理”の重要性がさらに増します。ゴロやライナーは時間が短く、視覚で詳細に解析している余裕はありません。実際には、バット音や打者の形、初速の立ち上がりで大枠を決め、そこから先はボールのバウンドや回転の変化を最小限のサンプリングで読み、グラブを「捕る位置」ではなく「エラーが起きにくい面」に置きにいきます。このとき周辺視で走者のスタートやベースカバーの状況を拾い、送球先の優先順位を切り替える。ここまで含めて初めて、守備における「ボールを見る」は完成します。ボールを凝視するだけでは、むしろ送球判断が遅れたり、ベースとの距離感が崩れたりして、守備全体としては弱くなります。

結局のところ、「ボールを見る」とは、視線をボールに固定する行為ではなく、ボール情報とフィールド情報を統合し続ける神経制御の設計です。打球直後の予測、走行中の視線安定と軌道更新、周辺視に基づく同時モニタリング、そしてプレー選択へ落とし込む意思決定。この一連のループが滑らかに繋がるほど、守備は“速く見える”のではなく、“早く決まって見える”ようになります。守備が上達するとは、視機能が上がることだけではなく、どの情報を、いつ、どの精度で取りにいくかという注意配分と、取りにいける身体の揺れの少なさを同時に洗練させることなのだと思います。もし現場で「ボールだけを見る」癖が強い選手がいるなら、矯正すべきは視線そのものというより、予測更新が成立する速度設計と、周辺情報を使える注意の余白の作り方です。そこに手を入れると、守備は一段階、別の競技に見えるほど静かに変わっていきます。

コメント