スポーツ指導の現場において、「ボールをよく見ろ」という言葉ほど頻繁に使われ、かつ曖昧なまま放置されてきた表現は多くありません。この言葉は一見すると直感的で正しく聞こえますが、神経制御や視覚科学の観点から捉え直すと、その内実は単なる「視力」や「凝視」とは大きく異なる概念であることが明らかになります。近年の海外研究を踏まえると、「よく見る」とは視覚情報を多く取り込むことではなく、課題に応じて必要な情報を、必要なタイミングで、必要な形式に変換し、運動制御に組み込む高度な神経プロセスそのものだと考えるべきです。

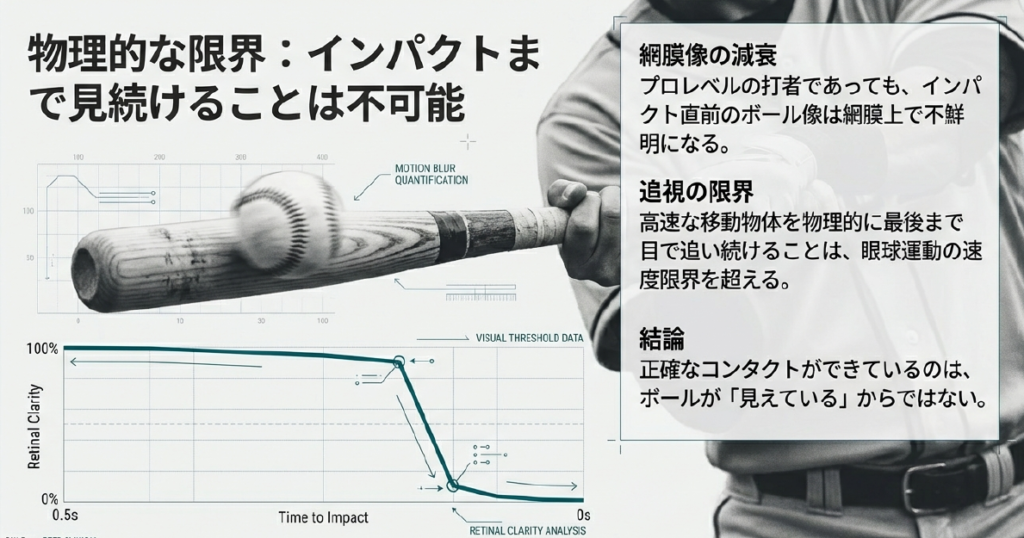

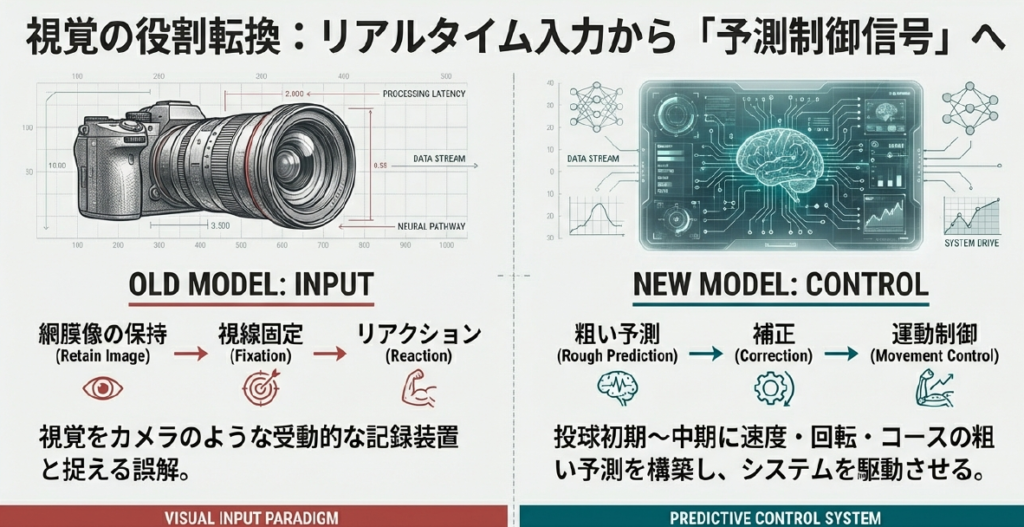

まず重要なのは、「見る」という行為を網膜像の保持や視線固定として捉える発想から離れることです。打撃や守備のような高速・高精度な運動課題では、ボールを物理的に最後まで追視し続けることは不可能です。実際、プロレベルの打者であっても、インパクト直前のボール像は網膜上で不鮮明になり、視覚情報は大きく減衰します。それでも正確なコンタクトが可能なのは、視覚が「リアルタイム入力」としてではなく、予測と補正を前提とした制御信号として機能しているからです。視覚系は、投球初期から中期にかけて速度・回転・コースの粗い予測を構築し、その予測に基づいてサッケードや追従運動を組み合わせながら、最も情報価値の高い瞬間に注意資源を集中させます。つまり「見る」とは、視覚情報の時間的・空間的サンプリング戦略そのものなのです。

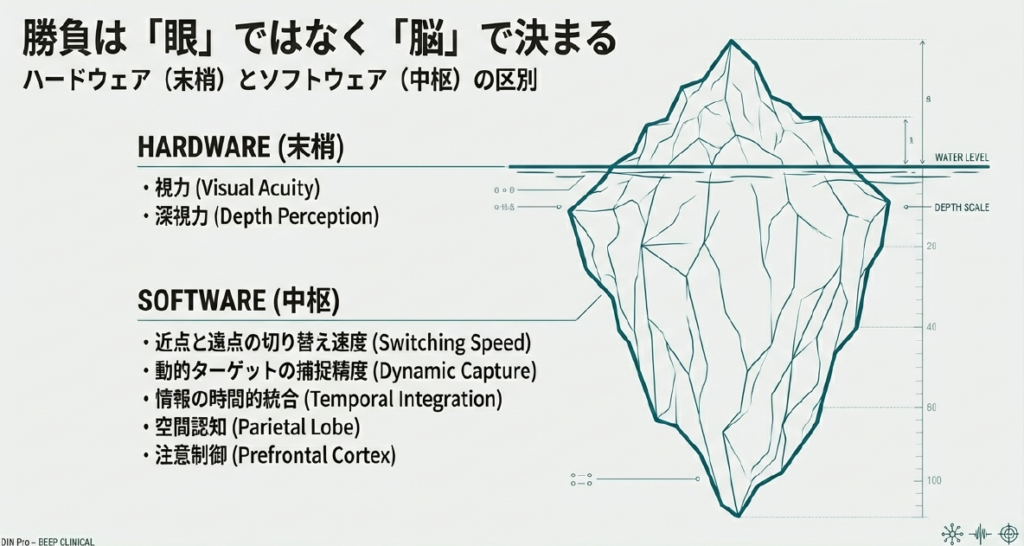

このとき鍵となるのが、視覚の「ハードウェア」と「ソフトウェア」の区別です。従来は視力や深視力といった末梢的な能力が重視されがちでしたが、実力差を生む主因はむしろ中枢的な処理能力、すなわち視覚ソフトウェアにあります。具体的には、近点と遠点の切り替え速度、動的ターゲットの捕捉精度、視覚反応時間、さらには視野内に散在する情報を時間的に統合し、意味ある運動判断へ変換する能力などが挙げられます。これらは視覚野単独の問題ではなく、頭頂葉における空間認知、前頭前野における注意制御、基底核や小脳を含む皮質下回路との協調によって成立しています。近年の神経画像研究では、熟練アスリートほどこれらのネットワーク間の機能的結合が効率化しており、同じ視覚刺激に対しても神経活動がより選択的かつ安定していることが示されています。

さらに踏み込むと、視線と身体運動の時間的カップリングそのものが、パフォーマンスを規定する重要な指標であることが見えてきます。優れた打者は、予測サッケードの開始タイミングと下肢・体幹の回旋開始が高い再現性で結びついており、視覚イベントが運動プログラムのトリガーとして機能しています。ここでは、眼球運動は単なる感覚入力ではなく、運動制御系に組み込まれた「内部時計」の一部として扱われます。逆に、このカップリングが不安定な選手では、視線は合っているにもかかわらず、スイングの立ち上がりやインパクトのタイミングがばらつきやすくなります。守備においても同様で、頭部や体幹の微細な不安定性が視線安定を崩すと、ボール落下点の最終的な位置補正が遅れ、結果として捕球精度が低下します。ここには前庭系・体性感覚・視覚の統合という、極めて神経制御的な問題が横たわっています。

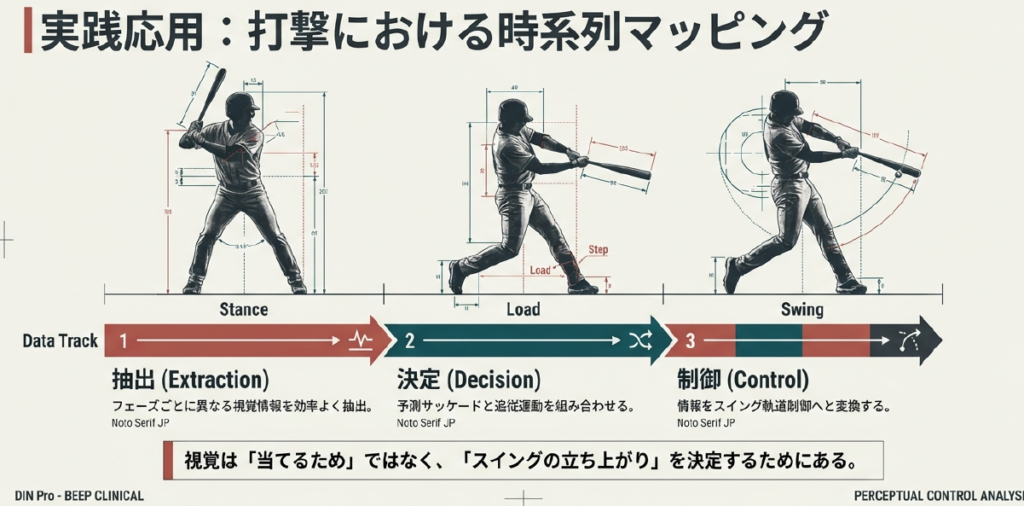

このような知見を踏まえると、「ボールをよく見る」という指導は、打撃と守備で明確に再定義されるべきです。打撃においては、投球フェーズごとに異なる役割を持つ視覚情報を、予測サッケードと追従運動を組み合わせながら効率よく抽出し、それをタイミング決定、意思決定、スイング軌道制御へと時系列的にマッピングする能力を指します。守備では、初期予測、追従視、周辺視という三つの視覚処理を、前庭感覚や体性感覚と統合しながら、走行・捕球・送球という連続した運動へ滑らかにつなげる制御能力と捉えることができます。

したがって、現代的な指導やトレーニングで問われるのは、「視力が良いかどうか」ではなく、「どの神経プロセスを、どの局面で、どの程度鍛えたいのか」を明確に言語化できているかどうかです。視覚トレーニングもまた、漠然と反応速度を上げるのではなく、予測精度、注意配分、視線と身体の同期といった具体的な制御要素に分解されるべきでしょう。そうした視点に立ったとき、「ボールをよく見ろ」という言葉は、単なる精神論から、神経科学と整合した極めて高度なコーチング概念へと昇華します。視る力とは、見る能力ではなく、動くために世界をどう切り取るかという、神経制御の知性そのものなのです。

コメント